|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

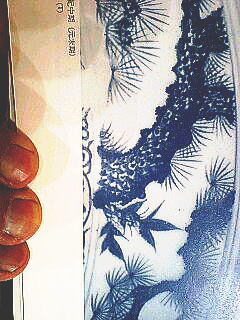

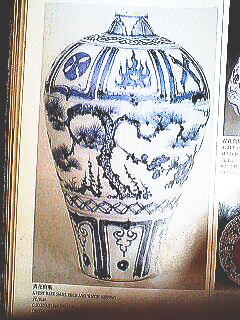

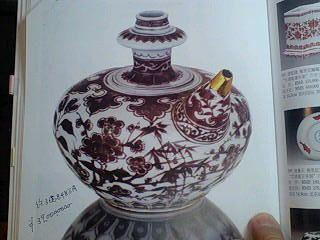

釉裏紅松竹梅紋梅瓶 景 徳 鎮 窯 お問い合わせ yr. 004 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※ 写真はレンズの関係で、少々縦長になっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

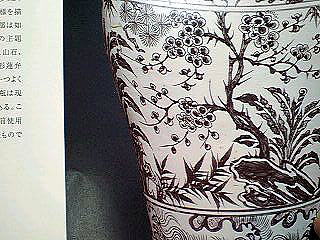

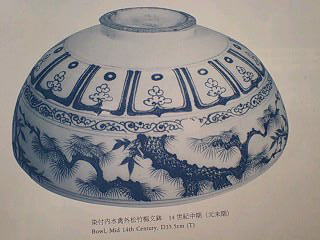

| 青花松竹梅紋鉢 元 14世紀 高台畳付きを内輪高に傾斜をつけて削っているが 同様の形が釉裏紅梅瓶のにも見られる。 高台の内ぐりは浅い。 トプカプサライ美術館蔵 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

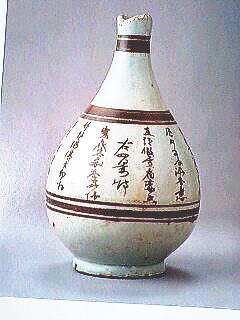

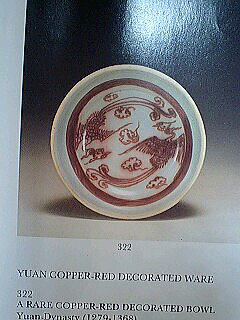

元晩期 14 世 紀 作 器高 24, 3cm 肩幅 14, 0cm 釉裏紅(還元酸化銅)色は赤黒色。 発掘伝世作品 「来歴」 日本旧家旧蔵品 中型の梅瓶には老いて空洞になった老幹と折れ曲った枝を持つ松と梅が わずかな花と共に描かれている。 また、S字にくねった老幹の根元からは新生の幹が老幹と同じように その枝を左右の早春の空に向けて平行に広げている。 老樹が早春を迎えて花をつけた姿はこの梅瓶の製作者の中国人のみならず 諸国の人々もその姿に感動されるだろう。 しかも老梅と老松は根元に生きる篠竹や霊芝、また、ひこばえに囲まれて 生き生きとしているようである。 ところで、諸兄は元時代の釉裏紅の作陶例が極めて少ないと感じていらっしゃるだろう。 私が思うに釉裏紅の作陶例が少ないのは 酸化コバルトによる青花作品(釉裏青)より焼成中の呈色が不安定なためである。 したがって描画には「ぼかし」や「線の濃淡」を使った表現が出来ない。 酸化銅を用いた顔料が焼成中に「にじみ」や「気化」による退色が多かったことをみると 元時代の窯業技術では景徳鎮のような優秀な技術を保った古窯さえも 釉裏紅磁の製作が難しかったことが解かる。 そのような理由で釉裏紅作品は当時の国内外の市場に於ける「人気」に 達しなかったのであろう。 この梅瓶の製作年代は元時代 14世紀中期の頃である。 絵は元様式の青花器と同じ筆で描いている。 梅瓶の形や口作りから底部の作り、 また「胴継ぎ」による梅瓶の本体の製作も、青白色の施釉も同じである。 また釉裏の銅紅色も14世紀中期の他作品(漢詩を筆描した玉壺春瓶)と同じである。 銅紅色には赤黒い斑点が多く発生している。 加えて釉下の「にじみ」が描線のまわりで生じている。 また高温焼成のために釉の表面が弱くなっているところがある。 梅瓶に描かれた主模様や従模様は元様式の青花器と同じパターンであり、 しかも「筆くせ」も酷似している。 また施釉の際に付いた4本の指跡(高台ぎわにある)もどうようである。 唯一の違いは器のサイズで青花器の器高は50cmを超える作品が認められるが 元時代の釉裏紅器は30cm未満である。(明時代は30cmを上まわる瓶がある) 以上のような理由により元時代の釉裏紅は青花器より極めて少ない。 ましてや、その完成度はこの梅瓶を除いて高くないようである。 この梅瓶は極めて貴重な逸品である。 ※胎土は北宋時代に比べてやや厚い。 これは元時代の諸器の特徴のひとつである。 ※梅瓶の重量は軽い。 ※釉裏紅の「滲み」は梅瓶の縦方向の約半分の部分にやや強く滲みが見られる。 参 考 資 料

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||